從單一防災(zāi)轉(zhuǎn)向多維效益,從政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向社會(huì)共治,這條創(chuàng)新之路正不斷延伸。

2024年7月30日,由中鐵隧道局承建的天津市濱海新區(qū)雨污分流改造工程項(xiàng)目雨水主管隧道順利貫通。圖為工作人員在雨水主管隧道內(nèi)檢查盾構(gòu)管片

入汛以來(lái),我國(guó)多地持續(xù)強(qiáng)降雨,引發(fā)洪澇和地質(zhì)災(zāi)害,相關(guān)部門和地方組織力量全力開(kāi)展搶險(xiǎn)救災(zāi),盡最大努力減少人員傷亡。

洪澇災(zāi)害以其巨大的破壞力提醒我們敬畏自然,它不僅是威脅城市公共安全的重大挑戰(zhàn),更嚴(yán)重危及人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。我國(guó)各大城市在工程投入與治理理念上需積極探索,著力構(gòu)建防洪、生態(tài)與民生協(xié)同增效的創(chuàng)新路徑。

重構(gòu)地下韌性空間 為應(yīng)對(duì)極端天氣與城市擴(kuò)張的挑戰(zhàn),我國(guó)以武漢、廣州、上海、深圳為代表的超大城市正在推進(jìn)深層隧道工程建設(shè)。這類設(shè)施通常埋深30至80米,具備排水防澇與污水協(xié)同處理的綜合能力,代表了城市基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)方向。

2025年6月18日,由中鐵十一局承建的上海虹莘排水泵站初雨調(diào)蓄管廊工程取得重要進(jìn)展,投用于該工程的國(guó)產(chǎn)超大直徑豎井掘進(jìn)機(jī)平穩(wěn)始發(fā)。圖為初雨調(diào)蓄管廊工程施工現(xiàn)場(chǎng)

在人口密集、空間緊張的老城區(qū),淺層管網(wǎng)改造往往涉及大規(guī)模拆遷,成本高昂且周期漫長(zhǎng),深隧系統(tǒng)則避開(kāi)了地面空間制約,如同在城市腹部安裝了一套“隱形腎透析系統(tǒng)”,在暴雨危急時(shí)刻為城市肌體緊急“排毒”。例如,廣州在東濠涌約40米深的地下建造了深隧,作為淺層管網(wǎng)的補(bǔ)充系統(tǒng)。它在暴雨期間啟動(dòng)兩大功能——暫時(shí)存儲(chǔ)溢流污水避免污染河涌,或?qū)O端暴雨形成的洪水快速導(dǎo)入珠江。數(shù)據(jù)表明,該系統(tǒng)使得東濠涌等地段防洪標(biāo)準(zhǔn)提高到50年一遇,河涌污染發(fā)生率下降超80%。不過(guò),面對(duì)復(fù)雜多變的極端天氣,其應(yīng)對(duì)能力仍需持續(xù)評(píng)估與強(qiáng)化。

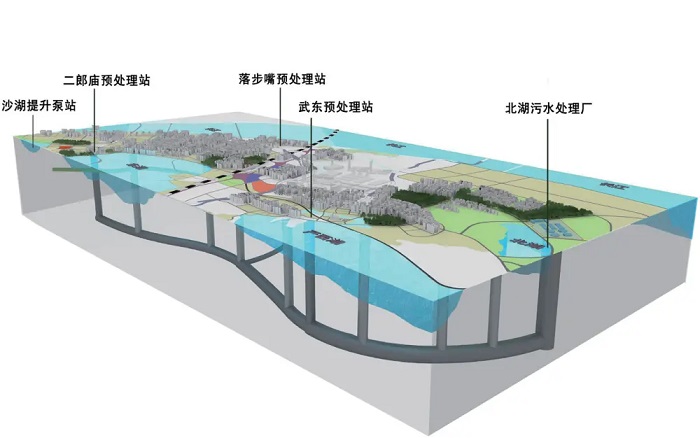

武漢大東湖深隧則展現(xiàn)了工程的規(guī)模效應(yīng)。作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)傳輸流量最大、輸送距離最長(zhǎng)的污水深隧,其平均埋深超30米,最大限度減少了對(duì)淺層空間的影響。主隧全長(zhǎng)17.5公里,覆蓋武昌、洪山、青山和東湖風(fēng)景區(qū)四個(gè)行政區(qū)。該系統(tǒng)可將半個(gè)武昌的污水運(yùn)送至主城區(qū)外的北湖污水處理廠,服務(wù)大武昌片區(qū)130平方公里內(nèi)約300萬(wàn)居民。自2020年9月運(yùn)行以來(lái),該工程累計(jì)輸水量已突破9億噸(相當(dāng)于7.5個(gè)東湖水量)。這項(xiàng)工程創(chuàng)新采用“污水走隧道、地上建花園”的集約化模式,既保障污水收集處理,又節(jié)省了中心城區(qū)寶貴土地。運(yùn)行方面,通過(guò)智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、健康監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)巡線及水下機(jī)器人等技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)了對(duì)深隧的智能化運(yùn)維管理。這些技術(shù)手段有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患、保障設(shè)施安全運(yùn)行,為城市安全度汛提供重要支撐。

武漢大東湖深隧

深層隧道工程也是國(guó)際大都市應(yīng)對(duì)內(nèi)澇及污水問(wèn)題的普遍策略。典型案例是日本東京的“首都圈外郭放水路”,堪稱世界上規(guī)模最大的排水系統(tǒng)工程。它建成于2006年,旨在保護(hù)中川、綾瀨川流域低洼地帶。該工程規(guī)模宏大,核心由五個(gè)巨型豎井組成,豎井間通過(guò)約6.3公里的隧道連接。其工作原理是暴雨時(shí)(平均每年約7次)洪水通過(guò)豎井進(jìn)入隧道,最終經(jīng)加壓儲(chǔ)水池排入江戶川以分流洪水。該設(shè)施部分區(qū)域?qū)婇_(kāi)放,其中標(biāo)志性的地下調(diào)壓水槽空間長(zhǎng)177米、寬78米、高18米,視覺(jué)效果震撼,已成為參觀熱點(diǎn),其壯觀場(chǎng)景也曾出現(xiàn)在《唐人街探案》《奧特曼》等影視作品中。

當(dāng)然,深隧建設(shè)需基于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段及地質(zhì)等條件進(jìn)行科學(xué)決策。從適配性看,該模式更適用于土地資源緊張、人口密度高、洪澇風(fēng)險(xiǎn)大、環(huán)保要求嚴(yán)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的超大特大城市。除廣州、武漢、上海、深圳等地已推進(jìn)建設(shè)外,北京、成都等城市也在進(jìn)行相關(guān)規(guī)劃研究。需注意的是,并非所有大型城市都適用這種模式。例如,紐約的地質(zhì)條件就不適宜建設(shè)深隧。這再次表明,應(yīng)對(duì)洪澇災(zāi)害沒(méi)有萬(wàn)能方案,必須因地制宜,敬畏自然規(guī)律,科學(xué)決策。

生態(tài)空間復(fù)合實(shí)踐 面對(duì)高密度人口城市,尤其是濱水地區(qū)的發(fā)展需求,現(xiàn)代水利水務(wù)工程建設(shè)已不再局限于安全保障。在寸土寸金的城市空間中,設(shè)施建設(shè)正朝著兼顧美觀和游憩功能的復(fù)合化方向演進(jìn),努力實(shí)現(xiàn)治理工程與城市生態(tài)及公共空間的融合共生。

武漢黃孝河項(xiàng)目是這一理念的典范。曾經(jīng)的黑臭水體經(jīng)過(guò)持續(xù)兩期治理,如今蛻變?yōu)樗灏毒G的生態(tài)廊道和市民休閑空間。其治理成效的關(guān)鍵在于標(biāo)本兼治,特別是通過(guò)建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先規(guī)模的地下調(diào)蓄池群(總?cè)萘?5萬(wàn)立方米)和末端溢流污染處理設(shè)施,有效破解了長(zhǎng)期困擾城市的合流制溢流污染難題,顯著提升了雨季水質(zhì)保障能力,使黃孝河水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅳ類以上標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目更深遠(yuǎn)的意義在于開(kāi)創(chuàng)了“地下治污、地上惠民”的創(chuàng)新模式。黃孝河畔的金橋體育公園生動(dòng)體現(xiàn)了這一點(diǎn):地下隱藏著日處理能力達(dá)10萬(wàn)噸的凈水廠,默默凈化污水用于綠化和河道生態(tài)補(bǔ)水;地上則打造為集綠地廣場(chǎng)、智能健身區(qū)(如體測(cè)亭、競(jìng)賽車)、無(wú)動(dòng)力樂(lè)園和球類場(chǎng)地于一體的智慧化體育公園,成為深受周邊市民喜愛(ài)的日常休閑場(chǎng)所。

該項(xiàng)目也因此入選全國(guó)環(huán)保設(shè)施開(kāi)放單位,通過(guò)開(kāi)放地上公園及預(yù)約參觀地下設(shè)施,結(jié)合智慧水務(wù)平臺(tái)展示,積極向公眾傳播水環(huán)境保護(hù)知識(shí),推動(dòng)河湖保護(hù)從“政府主導(dǎo)”向“全民參與”轉(zhuǎn)變,成為武漢探索“水城同治”共建共治共享的標(biāo)志性成果。

在防洪安全領(lǐng)域,城市蓄滯洪區(qū)的建設(shè)也展現(xiàn)出融合多重功能的新趨勢(shì)。北京溫榆河公園在規(guī)劃建設(shè)中對(duì)防洪、生態(tài)與休閑功能的統(tǒng)籌融合,是這一理念的集中展現(xiàn)。作為“通州堰”防洪體系的關(guān)鍵組成部分,它擁有1200萬(wàn)立方米的強(qiáng)大蓄洪能力。其創(chuàng)新在于規(guī)劃之初就摒棄了單一防洪的傳統(tǒng)思路,堅(jiān)持以“水為脈、綠為底”,將防洪設(shè)施深度融入生態(tài)景觀和市民生活中。公園內(nèi)水系、綠地、林地、農(nóng)田等自然元素和諧共生,形成大尺度的藍(lán)綠交融空間。在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中,生態(tài)優(yōu)先理念貫穿始終:施工力求“低擾動(dòng)、少干擾”,實(shí)現(xiàn)土方內(nèi)部平衡消納;生態(tài)用水全部采用再生水;園林垃圾資源化處理為肥料和環(huán)保融雪劑;設(shè)置荒野區(qū)域保護(hù)自然演替;踐行綠色低碳(如建設(shè)碳中和主題區(qū)、禁用含氯融雪劑等),顯著提升了區(qū)域的生態(tài)品質(zhì)與可持續(xù)性。

2023年6月8日,北京,航拍溫榆河公園

在近期北京暴雨中,溫榆河通過(guò)與相關(guān)水利樞紐協(xié)同開(kāi)展聯(lián)合調(diào)度,有效調(diào)節(jié)了水流,目前為止水勢(shì)整體保持在平穩(wěn)可控的狀態(tài),保障了行洪安全。

守護(hù)北京城市副中心的宋莊蓄滯洪區(qū)同樣詮釋了這種多重效益。通過(guò)清淤、筑堤、建閘等工程,實(shí)現(xiàn)338萬(wàn)立方米的蓄滯洪能力。其創(chuàng)新亮點(diǎn)在于工程建設(shè)主動(dòng)強(qiáng)化生態(tài)價(jià)值,精心保留原有濕地和淺灘,為候鳥(niǎo)提供了關(guān)鍵棲息地與覓食環(huán)境。未來(lái),市民在此既能享有防洪安全,又能沉浸于水鳥(niǎo)翔集的自然景觀。

放眼國(guó)際,新加坡濱海堤壩提供了值得借鑒的優(yōu)秀案例。這座橫跨350米濱海水道口的水利工程,核心功能是蓄水、供水和防洪。它既是一個(gè)大型蓄水池,也是緩解城市低洼地帶內(nèi)澇的關(guān)鍵樞紐。當(dāng)遭遇暴雨時(shí),堤壩的九道鐵閘會(huì)開(kāi)閘泄洪;若暴雨疊加漲潮,七臺(tái)巨型排水泵將以每分鐘排空一個(gè)奧林匹克泳池水量的驚人能力將雨水排放入海。

更重要的是,濱海堤壩被設(shè)計(jì)成充滿活力的公共空間。它塑造了常年風(fēng)平浪靜的水域,使之成為劃皮艇、龍舟賽等水上活動(dòng)的理想場(chǎng)所。堤壩頂部的廣闊綠色屋頂,則是市民放風(fēng)箏、野餐、享受家庭時(shí)光的熱門去處。堤壩內(nèi)還設(shè)有新加坡資源永續(xù)展覽館,通過(guò)互動(dòng)展示普及環(huán)保和水務(wù)知識(shí)。屋頂還建設(shè)了新加坡最大規(guī)模的太陽(yáng)能板集中區(qū),為內(nèi)部設(shè)施提供清潔能源。

濱海堤壩的成功,在于它模糊了建筑、水利與景觀的界限,成為一個(gè)集實(shí)用功能、美學(xué)價(jià)值、休閑娛樂(lè)與環(huán)境教育于一體的杰出綜合性目的地。

傳統(tǒng)水利與城市公共空間如何深度交融,是城市發(fā)展面臨的現(xiàn)實(shí)命題。國(guó)內(nèi)外實(shí)踐已清晰指向一個(gè)方向:通過(guò)突破傳統(tǒng)、勇于跨界組合,將安全、生態(tài)、景觀、休閑乃至教育功能有機(jī)整合,能更有效地提升城市面對(duì)洪澇災(zāi)害的整體韌性與安全水平。

目前,這一路徑的探索仍在持續(xù)推進(jìn)中。當(dāng)前,極端天氣事件愈發(fā)頻繁,城市面臨的水文環(huán)境與氣候挑戰(zhàn)日趨復(fù)雜,要實(shí)現(xiàn)水利工程與城市發(fā)展的長(zhǎng)久和諧共生,還有很長(zhǎng)的路要走,需要不斷在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、迭代創(chuàng)新。

全民協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)防控 面對(duì)日益凸顯的城市內(nèi)澇險(xiǎn)患,利用數(shù)字化手段提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見(jiàn)能力和增強(qiáng)公眾防災(zāi)意識(shí)已成為關(guān)鍵策略。這對(duì)于及時(shí)預(yù)警、引導(dǎo)避險(xiǎn)、最大程度保障生命安全至關(guān)重要。然而,在極端天氣頻發(fā)的背景下,洪澇預(yù)警精度仍有待提升,頻發(fā)的超標(biāo)準(zhǔn)洪水持續(xù)刷新歷史紀(jì)錄,也挑戰(zhàn)著依賴歷史數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)模型。

在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)方面,國(guó)內(nèi)已有諸多探索,國(guó)外實(shí)踐亦提供了值得參考的經(jīng)驗(yàn)。例如,谷歌開(kāi)發(fā)的洪水樞紐平臺(tái)(Flood Hub),融合水文與洪水模型,利用全球約5680個(gè)測(cè)量點(diǎn)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)衛(wèi)星影像,攻克了缺乏地面監(jiān)測(cè)設(shè)施流域的洪水預(yù)測(cè)難題,可提供未來(lái)7天的洪水動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)。

值得一提的是,它對(duì)于五年一遇級(jí)別的極端洪水事件的預(yù)測(cè)精度,甚至超越了傳統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)一年一遇洪水的預(yù)測(cè)表現(xiàn)。Flood Hub的服務(wù)已覆蓋80個(gè)國(guó)家約4.6億人口,為其提供實(shí)時(shí)洪水水深及影響范圍的預(yù)警服務(wù)。

另一個(gè)案例是美國(guó)的FloodFactor.com平臺(tái),它主要依托高分辨率的地理信息數(shù)據(jù)和詳盡的歷史洪澇災(zāi)情數(shù)據(jù)庫(kù),致力于在更精細(xì)的尺度上預(yù)測(cè)街道級(jí)別的洪水深度信息。這種高度定位化的數(shù)據(jù)服務(wù),為社區(qū)居民進(jìn)行更有針對(duì)性的防災(zāi)準(zhǔn)備提供了有力的信息支持。這種精細(xì)化服務(wù)有助于提升社區(qū)層面的自救互救能力。

數(shù)字化工具在認(rèn)識(shí)和防范城市內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)方面的重要價(jià)值,在于提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見(jiàn)的準(zhǔn)確性和透明度,助力構(gòu)建更及時(shí)有效的應(yīng)急響應(yīng)體系,進(jìn)而推動(dòng)政府部門更科學(xué)地管理和公眾更有效地參與,共同提升城市韌性與安全水平。

這三個(gè)方面——深層工程的技術(shù)革新、與城市公共空間的融合共生、公眾參與工具的智慧化應(yīng)用——共同勾勒出超大特大城市洪澇治理的進(jìn)化路徑。從單一防災(zāi)轉(zhuǎn)向多維效益,從政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向社會(huì)共治,我們需緊緊把握創(chuàng)新思路,更需在各類設(shè)施的謀劃中時(shí)刻將保障人民生命安全置于首位,以協(xié)同之力,努力筑牢城市安全防線。

來(lái)源:瞭望東方周刊